![]()

So莪荇莪嫊

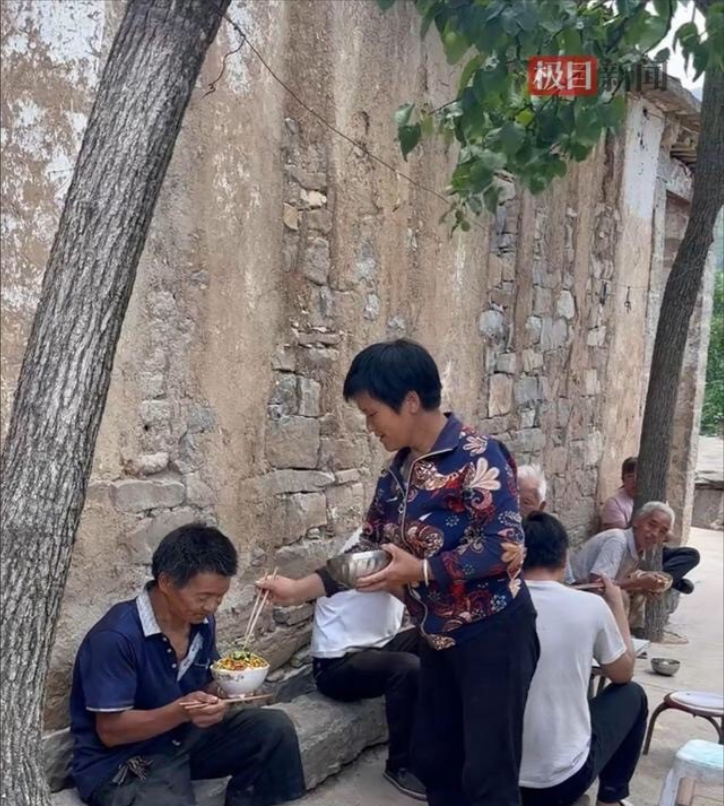

2025年8月,山西长治残障男子秦海松火了,失去双亲成为孤儿后,他无法独自生活,为了让男子活下去,村书记找到全村农户签订了一份“屈辱条约”——规定不遵守的给村民挑粪一个月,可20多年来,却没有一户人家触犯规定!

突然,“哐”的一声,瓷碗在矮桌上打了个转,汤汁溅到秦海松的袖口,他紧捏着筷子,喉间挤出几声含混的“啊、啊”,像弓一样绷起身子,转头要走。

有人伸手去拽,他更急,推开条凳往村口跑,桑建国追上,两步前把一只小塑料表按到他手心,又把表盘朝上点了点。

秦海松盯了两秒,呼吸慢下来,王先梅递来干毛巾,轻轻擦掉他袖子上的汤点,低声对他做“吃、面、慢”的手势。

秦海松看一圈,点头坐回去,细细吸起手擀面——黄崖沟村,这样的场面已经上演了二十年。

太行山脉的褶皱里,秦海松1972年生,聋哑,心智停在十岁上下,十三岁时失去父母,靠大伯夫妇拉扯成人。

2003年冬天,大伯大娘先后离世,屋里没了炊烟,这个三十出头的男人缩在漏风的墙角,穿着破旧夹袄,鞋面泥浆干成壳,胡子和头发粘成一撮撮。

那年腊月,时任村支书桑春玉放心不下,前去看他,看见角落里那双戒备的眼睛,他蹲下,用手指了指嘴,再指锅灶,又把手背贴在额头。

秦海松摇头,肚子咕咕叫,第二天,村委会把大队的一间旧屋收拾出来,支了木板床,添锅碗、备米面,让他先住下。

刚开始,谁都不熟悉他的“规矩”,他急,吃饭会伸手抓,水缸见底不知添,灶坑的火常常一线将灭。

有人路过,会顺带添几根柴,会把一碗咸菜、一碗面条搁在门槛上,再往后,大家慢慢找到了与他相处的小门道——饭要热、味要淡,最好是面。

衣领爱往上扯,给他系好,他会笑,最能安他的,是一块能握在手里的东西——哪怕只是一只便宜的手表。

真正的改变,落在2005年中秋前夕,那晚,黄崖沟村委会的砖房里灯光发黄,三十五户代表挤得满满当当。

争论了一阵,桑春玉把“约定”写在纸上,两天一户,谁家误了他的饭、让他受了委屈,就给全村挑一个月大粪。

屋里先是愣了一下,随即笑声一片,笑过之后,一只只手按上去,三十五户里,二十六户当场摁下红手印,村主任在旁边愣住,鼻子一酸,连着说了三声“好”,那晚的风很冷,砖房里却像突然多了火。

从此,蓝皮记事本成了“村里的钟表”,二十六户的名字和日子,轮到谁家,名字后面一划,抽签排队、四组轮替,不避节令,不挑天晴。

秦海松的日常被这些细节填满,清晨六点,他起身叠被,把木门推得“吱呀”一声,沿主干道向前三百米,到当天轮值的人家吃早饭。

手擀面最常见,清汤、打卤、炝锅,大家换着法子做,因为青年时年的饥一顿饱一顿,他胃口偏弱,硬食不消化,所以“面”几乎成了每家心照不宣的默契。

吃罢,他会沿沟边慢慢转,眼睛像探照灯似的扫过草丛,村里人知道他能把废品换钱,中午回村,老槐树下的人围坐,谁家有好菜,总会给他夹一筷子。

到了晚上,他把收来的瓶子倒进麻袋,码得整整齐齐,一整面墙都被透明塑料反光占满,情绪上来时,他也会别扭。

想吃的没吃着、说话的音量高了点,或是别人动了他正在摆的东西,他会把椅子往后拽,扭头就走。

熟悉他的人知道,别追着讲道理,别拉他的胳膊,先把小板凳放在阴凉里,再给他一条干毛巾、一只能抓在手里的东西——手表、木梳、甚至一只圆木坯。

等他呼吸平稳,再把面碗往前一推,他就会自己回来坐好,那些安抚,并不轰烈,却精准到位。

偶尔有人说他“像个娃”,可在田里,秦海松是真把自己当成劳力,他爱劈柴,抡起斧头能劈上一整天,木屑飞起,柴垛日渐齐整,也爱刨木,老式木工刨刀被他推得锃亮,木条被刨得溜圆。

干活时,眼神专注,额头冒汗,停下就抬胳膊擦一下,再冲人咧嘴,村医桑建成的摩托常年备着油,零零碎碎的出诊单堆了一摞,钱却一分没收过。

“挑粪”那条约,听着“臭”,却把事情落到了地上,没有一户真让它生效,不是因为惩罚太重,而是轮到谁家,谁都不愿撂挑子——一是面子,二是心里那道关,村里常说,“让他吃上热乎饭,比啥都要紧。”

秦海松对“时间”的感觉逐渐建立,日期一到,他不需提醒,自己就朝下一家走,有人在路上问他去哪,他常常在肚子前比出一个鼓鼓的圆,表示那天该去“桑支书”家,比错了,他会自己“嘿嘿”两声,转身改道。

“海松,吃饭啦——”他应了一声听不清的音节,快步过去。

村里的老人也在慢慢变老,可二十六户人家的门口,都留了一道“给他留位子”的影子,那只廉价的塑料表,也在一双粗糙的手心里,稳稳地走着,有人问,二十年里最难的是啥?

村主任想了想,说不上来……黄崖沟村把这些碎小的举动堆成一堵墙,替一个人挡住了风。

信息来源:(这样的“百家饭”,他一吃就是20多年 2025-08-21·人民日报)(二十六个家 2025-08-21·新京报)